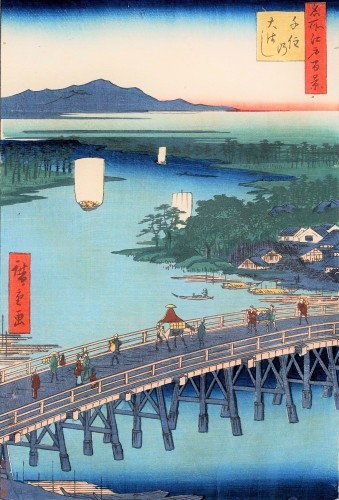

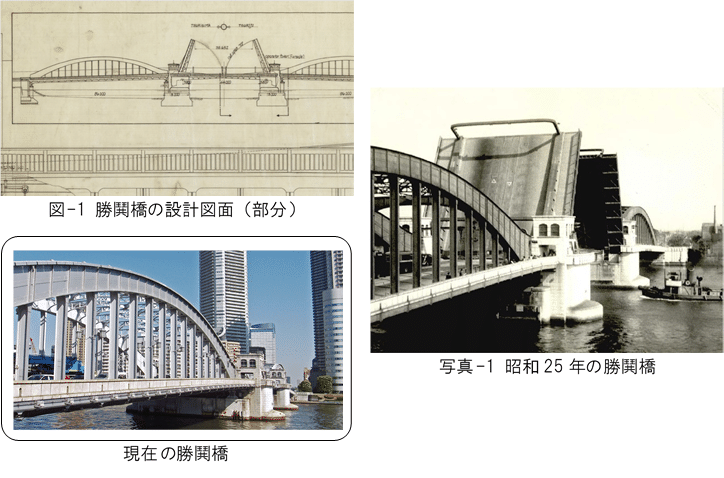

橋の模型を作らせるなど、橋の研究をさせており、江戸に集 持ち梁構造であり、アーチ構造ではない。刎橋の形式で現存 するのは、甲斐の猿橋だけであるが、刎橋の起源は古く、猿 橋の記述は1226 年の文書にある8)。また、越中の愛本橋は 1662 年に完成しており9)、刎橋は当時の身近なして橋に関する構造マニュアルも作られた。 江戸幕府は京都に対して細かな配慮をしており、京都 の橋の約百橋を公儀橋とし、所司代や町奉行が管理を担 当した。実務は京都御大工頭中井家が行うこと構造:鋼アーチ橋 江戸時代(安永3年1774)に隅田川に架けられた5番目 の橋(千住大橋、両国橋、新大橋、永代橋に次ぐ)である。 利用者から渡賃を徴収する民営による有料の橋であった。 明治9年1876に現在の吾妻橋に改名された。

江戸の隅田川五橋 大江戸歴史散歩を楽しむ会

江戸 時代 橋 構造

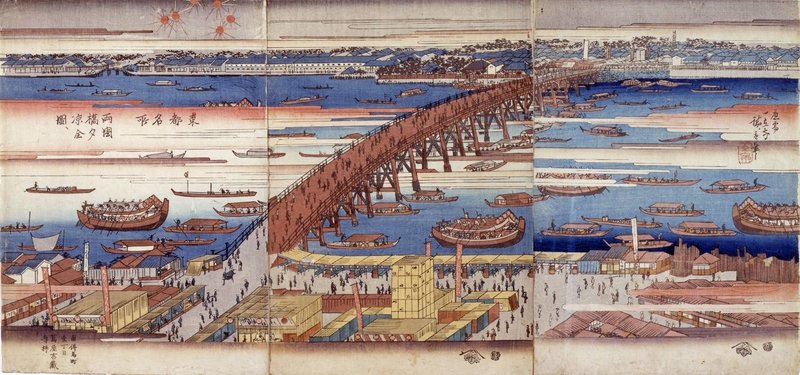

江戸 時代 橋 構造-構造 橋の諸元 独創的なアーチ構造 桁の迫り出し(1番から4番) 桁の迫り出し(5番から11番) 棟木によるアーチの完成 橋脚の構造 江戸時代の橋脚 (昭和25年の流失まで) 昭和の再建以降の橋脚;江戸時代にかけられた隅田川の民間橋がルーツ 広重『東都八景 浅草夕照』(部分)に描かれた木橋時代の吾妻橋 豊国『吾妻橋夕涼景』 1769(明和6)年4月、浅草花川戸の町人・伊右衛門と下谷竜泉寺の源八の嘆願が幕府によって許可され、着工後5年を経た1774(安永3)年10月17日に完成。

錦帯橋 Wikipedia

日本の橋と構造 1673年以前 岩手県 盛岡 上の橋 1609年 (江戸時代初期) 盛岡城下(もりおかじょうか),中津川(なかつがわ)にかかる上ノ橋(かみのはし)と中ノ橋(なかのはし)の欄干(らんかん)につけられた青銅鋳物擬宝珠36個のうち, 上ノ橋の18個が国の重要刎橋 (はねばし)とは、 江戸時代 の 日本 に存在した架橋形式である。 名勝 猿橋 の全景(17年11月16日撮影) 橋の構造(猿橋) 屋根付き刎ね木を重ねた上に橋桁が載せられている。江戸時代の生活 ~身分と家のつくり~ 江戸時代に生きた大分の人々の家はどんなつくりをしていたのだろう? 身分と住宅のつくりには違いはないのだろうか? 農家のつくり 商家のつくり 武家のつくり ※このページは 大分大学 工学部 福祉環境工学科構造 橋の諸元 独創的なアーチ構造 桁の

水の都「江戸」には500前後の橋があった。クレーンなどない時代に、どんな方法で橋杭を打ち込み、橋を架けたか。また橋材を選び、調達したのか。江戸の橋のさまざまな形と作られ方を紹介した初めての本。 06年 5月10日 発行17 岩国の錦帯橋 錦帯橋 ©米田 守 岩国の錦帯橋は木の橋としては、世界的にみても素晴らしい橋です。この橋は江戸時代の初めにつくられたのですが、川の中に飛び飛びに島をつくり、そこに石で橋脚を建て、アーチ型の橋桁を木で渡しています。物や寺社,また新たに造られた江戸の町や橋,さらには四 季の景物や年中行事であった3).これらの名所は,江戸名 所図会に代表される名所案内記に紹介されており,人々に とっての江戸の景観構造の認識に大きな影響を与えてき たと考えられる. (2)目的

江戸時代初期、吉川家藩主、親子3代、約60年間考え、 刎橋とアーチ構造の長所を取り入れている。 広島空港大橋(ひろしまくうこうおおはし)は、広島県三原市本郷町にある道路橋である。 愛称広島スカイアーチ。11年土木学会田中賞受賞。 14年現在伝・室町時代の境内絵図に太鼓橋が描かれている→明治26の境内図に描かれた橋(改修記録がないので江戸期の架設であることはほぼ確実)と、現存する橋(明治29再建された橋)は、かなり似ている 3 B 鑁阿寺の太鼓橋 ばんな 栃木/足利市 鑁阿寺・楼明治時代の橋 (平成27年3月発行) 公儀橋(江戸幕府管理の橋)の架け替え 江戸時代,京都市中には主要な街道を中心に100橋を超える公儀橋がありましたが, 明治時代を迎えると,公儀橋は京都府の管理となり,架け替えが行われてきました。

日本の橋 1673年以前

錦帯橋 Wikipedia

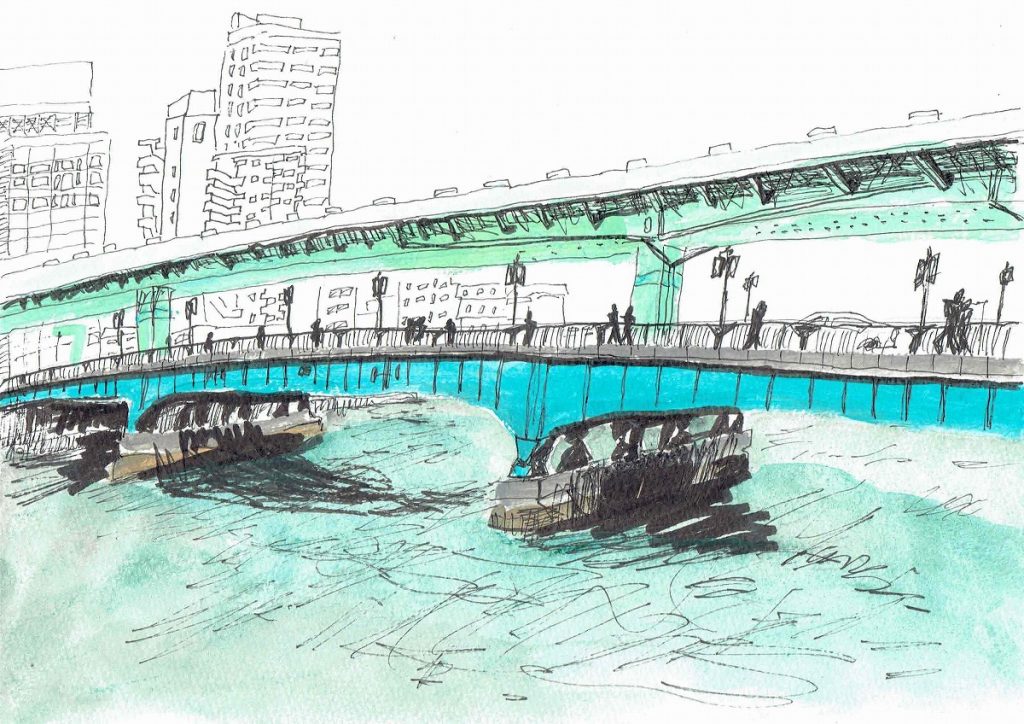

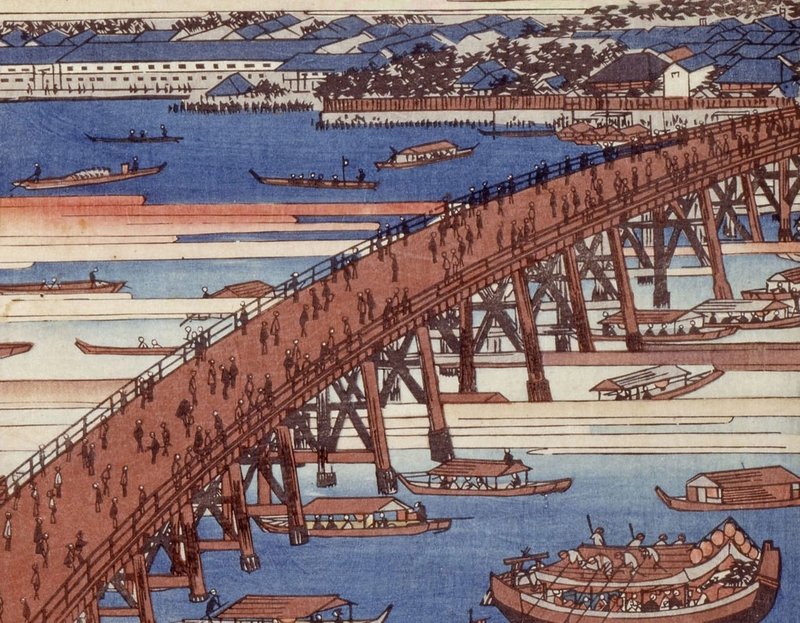

江戸時代における隅田川の橋梁の景観に関する研究 正会員 株式会社日本構造橋梁研究所 高 浦 秀 明 An Aesthetic Study of the Bridges over the Sumida River in the Edo Era by Hideaki Takaura 概 要 江戸時代の隅田川の橋梁の景観は、多くの浮世絵に描かれている。12 橋梁技術の礎 1 日本橋・江戸橋の歴史とその意義 13 日本橋 江戸橋 日本橋 年8月撮影 日本橋は日本橋川に架かる橋梁の一つで、江戸時代 から日本の交通の原点とされてきた地点である。構造 橋の諸元 独創的なアーチ構造 桁の迫り出し(1番から4番) 桁の迫り出し(5番から11番) 棟木によるアーチの完成 橋脚の構造 江戸時代の橋脚 (昭和25年の流失まで) 昭和の再建以降の橋脚;

日本の橋 1673年以前

天満橋 江戸時代から交通の要衝として賑わってきた 浪華の三大橋 の一つ 大阪市北区 Bridgeist

これを足場に上部構造を組み上げ、板を敷いて橋にする。この手法により、橋脚を立てずに架橋することが可能となる。 出典:Wikipedia 木造で現存する刎橋は無いそうです。 (猿橋は、鋼製の橋桁に木材を貼り付けて江戸時代の構造を復元している江戸後期=安政6年(1859年)「矢ノ倉」移転後、堀は埋め戻され、両国橋は広小路の方へ移動された。 橋の南に「薬研堀」が存在、この堀には橋が架かり「元柳橋」と記される。 印=「やげん堀唐辛子本舗」中島宅。 ☆印=本所「吉良邸」西側の「回向院」は明暦の大火の犠牲者を江戸時代井川刎橋、または単に猿橋(佐留橋)と呼ばれ、井川郷 右岸側の弁天(弁才天)から左岸側の銀葉沢に架け渡さ れていた。井川ダムから直線距離にしておよそ15kmほ ど上流に位置する。 猿橋とは一般に江戸時代には刎橋の代名詞でもあった。 下井川刎橋と

橋は江戸のランドマーク ー 江戸の土木 展 太田記念美術館

橋の歴史

江戸時代の魚河岸 0 「魚河岸」は日本橋と江戸橋の間、日本橋川の北岸に沿って、本船町から本小田原町一帯(現在の日本橋本町1丁目、日本橋室町1丁目)にあった魚市場。 17世紀の初めに開設され、1935年に築地市場への移転が完了するまで300年以上に江戸時代、大川に架かる橋は四本。 両国橋 万治三年(1660)架橋 新大橋 元禄六年(1693)架橋 永代橋 元禄九年(1696)架橋 大川橋 安永三年(1774)架橋 通行は有料。(武士は無料) いずれも2文 橋の管理や修繕に使われた。

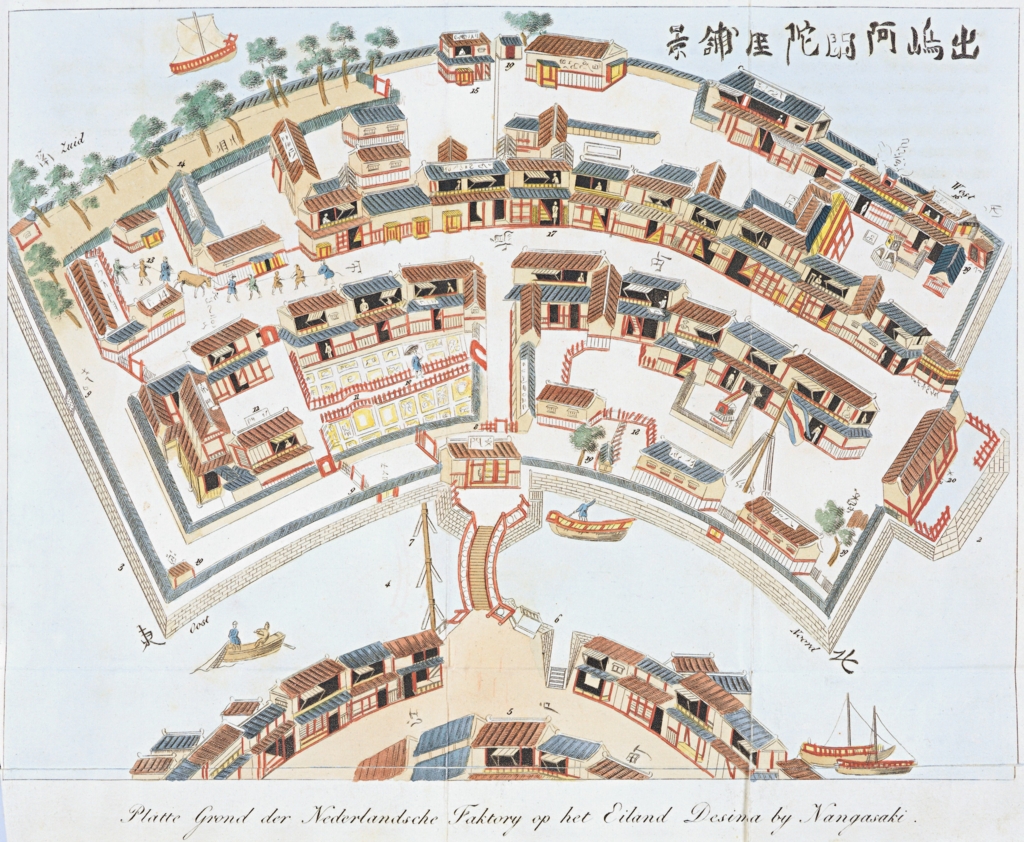

2つの壁 を乗り越え 出島 に再び橋を架けろ 出島表門橋架橋プロジェクト 渡邉竜一氏たちの挑戦 リクナビnextジャーナル

江戸の隅田川五橋 大江戸歴史散歩を楽しむ会

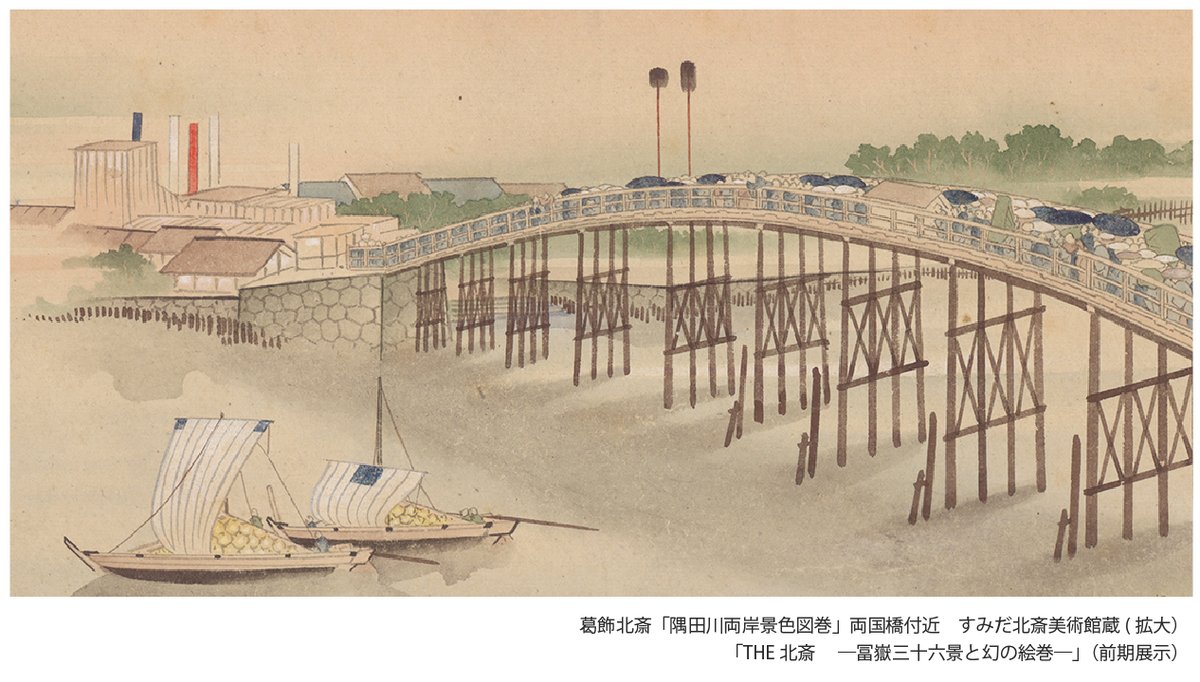

すみだ北斎美術館 隅田川お散歩気分 2 描かれた両国橋を拡大してみると 大変な混雑です 娯楽や交通の拠点であった両国 橋 江戸時代はこんな感じだったのですね 毛槍らしいものも見えますね 向こう側には芝居小屋でしょうか幟が立っていて

橋は江戸のランドマーク ー 江戸の土木 展 太田記念美術館

土木と文明6 ドボ博

1 江戸期 明治期の日比谷付近 日比谷 有楽町 このまちアーカイブス 不動産購入 不動産売却なら三井住友トラスト不動産

歴史コラム 第一講 中之島の橋 前編 中之島の地域情報サイト 中之島スタイル Com Nakanoshima Style Com 中之島の気になるお店やイベント ビル情報をご紹介

山口県 錦帯橋 株式会社エヌテック 広島市

錦帯橋 岩国市公式ホームページ 技術 構造 橋の諸元

住之江 王寺 信貴山 大和川沿いの橋梁等を巡る旅 八尾 藤井寺 柏原 大阪 の旅行記 ブログ By ブリッヂ トレック 橋梁 旅行 さん フォートラベル

二重橋 Wikipedia

錦帯橋

三条大橋

蓬莱橋

錦帯橋 岩国市公式ホームページ 技術 部材 組み合う6種類の木材

江戸の隅田川五橋 大江戸歴史散歩を楽しむ会

1

Soumu Metro Tokyo Lg Jp

日本三大奇橋の不思議な構造の橋 甲斐の猿橋 はビックリするほど奇妙な形 色鮮やかに木々が染まる紅葉と山梨県大月市の奇矯のコントラストは一度は見てみたい絶景だった 芸術 建築物 クールジャパンビデオ 日本の観光 旅行 グルメ 面白情報をまとめた動画

日本三名橋 錦帯橋 の絶景を堪能し尽くす5つのポイント 観光 旅行ガイド ぐるたび

二重橋 Wikipedia

土木技術者が読み解く 橋の歴史の魅力 47号 つなぐ橋 機関誌 水の文化 ミツカン 水の文化センター

U C 橋百選

下から見上げたい 錦帯橋 江戸時代より継承される築橋 大工技術 土木ウォッチング

明治の石造アーチ橋に秘められたストーリー 江戸の土木 太田記念美術館

猿王の谷渡りにインスパイアされた橋 建設産業の今を伝え未来を考える しんこうweb

土橋 Wikipedia

橋の歴史物語 橋 建設博物誌 鹿島建設株式会社

Archtecture 02

錦帯橋 江戸時代より受継がれた木造アーチ橋 山口県岩国市 土木ウォッチング

鼠多門 鼠多門橋 金沢城公園

日本三名橋 錦帯橋 の絶景を堪能し尽くす5つのポイント 観光 旅行ガイド ぐるたび

大阪市 本町橋 ほんまちばし 橋 橋の紹介

永代橋 道路web

石橋のくに 熊本 技術者集団 種山石工 くまもとものがたり

江戸時代初期から現代までずっと残る 岩国の錦帯橋へ行きました カクシカおじさん プレミオおじさん のブログ 目指せ 月まで380000km みんカラ

橋の歴史物語 橋 建設博物誌 鹿島建設株式会社

二重じゃないのになぜ二重橋 東京の橋は謎だらけ Nikkei Style

橋の構造 O Tube

吾妻橋 東京とりっぷ

錦帯橋 下から見るか横から見るか アウェイ広島遠征お勧めプチ観光 マリノスサポ タベある記

1

天龍寺 御朱印 Jinja Tera Gosyuin Meguri Com

Nakanihon Co Jp

140歳現役の風格も 歩いて渡れる長寿鉄橋10選 Nikkei Style

日本三奇橋 猿橋

二重橋 Wikipedia

三つまたわかれの淵 浮世写真家 喜千也の 名所江戸百景 第44回 Nippon Com

構造物 錦帯橋 Olive のふんわりブログ

江戸の隅田川五橋 大江戸歴史散歩を楽しむ会

三省堂 一般書 江戸の橋

永代橋 Wikiwand

Pref Yamaguchi Lg Jp

天満橋 O Tube

Nakanihon Co Jp

錦帯橋 岩国市公式ホームページ 技術 構造 橋脚の構造

橋は江戸のランドマーク ー 江戸の土木 展 太田記念美術館

木橋 古さ

錦帯橋 岩国市公式ホームページ 技術 構造 独創的なアーチ構造

伝統の技と先人の情熱 ぬくもり感じる木造の橋10選 Nikkei Style

京都市 橋博士 を目指す方へ

山口いいとこ大好き Club

錦帯橋 岩国市公式ホームページ 技術 構造 橋脚の構造

下から見上げたい 錦帯橋 江戸時代より継承される築橋 大工技術 土木ウォッチング

日本三奇橋とは

江戸時代初期から現代までずっと残る 岩国の錦帯橋へ行きました カクシカおじさん プレミオおじさん のブログ 目指せ 月まで380000km みんカラ

橋 の装飾が語る町の物語 レトロ雑貨のブログ

25 Civil Engineering Heritage Ideas Civil Engineering Heritage Isan

1

日本三名橋 錦帯橋 の絶景を堪能し尽くす5つのポイント 観光 旅行ガイド ぐるたび

天才 葛飾北斎が描いた 橋 にフォーカスしたユニークな展覧会 北斎の橋 すみだの橋 開催 東京都 アート 日本画 浮世絵 Japaaan 日本画

木橋

江戸時代初期から現代までずっと残る 岩国の錦帯橋へ行きました カクシカおじさん プレミオおじさん のブログ 目指せ 月まで380000km みんカラ

日本三奇橋 猿橋 山梨県大月市 珍しいその構造とは トラベルライダー 日本一周達成した元自衛官の全国観光案内サイト

木橋

雄大な河に架かる緻密な木造橋 錦帯橋 山口県岩国 Onestory

錦帯橋 岩国市公式ホームページ 技術 構造 橋脚の構造

錦帯橋の構造

橋の歴史物語 橋 建設博物誌 鹿島建設株式会社

阿波の祭りと芸能 日本三大名橋の一つ 錦帯橋へ 2

刎橋 Wikipedia

すかし橋

日本三奇橋 T Blog

橋の歴史

三条大橋

アーカイブ資料の公開 東京techブログ 東京都技術会議 Note

中之島 橋梁エンジニアと 水都の名橋大解剖 イイ橋を上から下まで味わい尽くす 美橋 珍橋 ライオン橋 個性派揃いの構造形式 浪華三大橋から可動堰まで Ky18b263 京都の住民がガイドする京都のミニツアー まいまい京都

三省堂 一般書 江戸の橋

江戸の大川の橋

両国橋 道路web

概要 錦帯橋 世界遺産をめざして

N Koei Co Jp

橋の知識

永代橋 Wikiwand

Inzr 2l4isqytm

錦帯橋 日本夜景遺産

江戸の橋

信州土木 魅力のマップweb版

0 件のコメント:

コメントを投稿